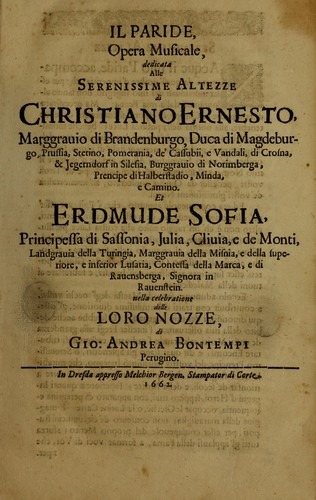

Il Paride

Opera musicale

Libretto e musica di Giovanni Andrea Angelini Bontempi

Prima esecuzione: 3 gennaio 1662, Dresda, Riesensaal.

Personaggi:

| DISCORDIA | soprano |

| GIOVE | basso |

| APOLLO | baritono |

| MERCURIO | tenore |

| GIUNONE | soprano |

| PALLADE | soprano |

| VENERE | soprano |

| SILVIO pastore | tenore |

| LUCANO pastore | tenore |

| EURILLA ninfa | soprano |

| ENONE | soprano |

| PARIDE | tenore |

| LIPPO pastore | tenore |

| CERISPO fanciullo cacciatore | tenore |

| NINFEO fanciullo cacciatore | tenore |

| CORIMBO fanciullo cacciatore | tenore |

| MELINDO cacciatore | tenore |

| ELENA | soprano |

| ARGENIA damigella di corte | soprano |

| LUPINO staffiero di corte | contralto |

| ANCROCCO spazzatore di corte | soprano |

| DRASPO giardiniero di corte | tenore |

| AMORE | soprano |

| ORONTE messaggero di Paride | tenore |

| ERGAURO servo di Medoro | tenore |

| MEDORO precettore | sconosciuto |

| IRSENO paggio | tenore |

| ERMILLO paggio | tenore |

| PRIAMO | basso |

| ECUBA | contralto |

| FILINDA | soprano |

Cori

di Dèi più inferiori, d’Amori, di Damigelle, di Troiani, di Greci,

di Alabardieri, di Principi, di Principesse.

Atto primo:

il giardino d’Hesperia, e la sommità del monte Pelio.

Atto secondo:

il monte Ida.

Atto terzo:

il monte Ida.

Atto quarto:

il lito e la reggia di Sparta, l’isola di Citera col tempio di Venere.

Atto quinto:

la campagna e la reggia di Troia.

Libretto – Il Paride

Serenissime altezze

Nacque il mio Paride, accompagnato da quell’ombre d’imperizia, che per esser individuali del mio ingegno, non sanno allontanarsi dalla mia penna. Ma necessitato di comparire in campo, ed esporre il contenuto delle sue tenebre, alla notizia della pubblica luce; benché intimidito dal riconoscimento de’ propri demeriti, assicurato dalla speranza di goder non meritate stille di gloria, sotto l’ombra de’ vostri serenissimi allori, ardisce d’innalzare il mio nome, col sottoporlo, ed umiliarlo a piè de’ titoli vostri, per esser da quello consacrato, all’immortalità de’ vostri gloriosissimi nomi.

Ed era convenevole appunto, che, s’egli, per esser un’allegorica espressione, de’ vostri dolcissimi contenti, altro non è, ch’un raggio tolto alla vostra luce, per illuminarmi l’ingegno, ritornasse, sopra l’ale della sua umilissima osservanza, al convesso della sua sfera; acciocché asceso all’altissimo Olimpo delle vostre glorie, potess’esser superiore ai fulmini dell’invidia, e sovrastare ai tuoni della maledicenza.

Eccolo adunque, sotto la maestà degl’occhi vostri, a contribuir con tratti d’umilissima devozione, gl’ossequi divotissimi del mio ingegno. E sarebbe anche debito della mia osservanza, l’intessere fregi alla grandezza de’ vostri meriti, celebrando l’ordinario costume di tributare encomi: e dir quai siano gli splendori, o serenissimo principe, del vostro felicissimo ingegno, che mirabile nella singolarità delle più recondite scienze, corre a trionfar de’ secoli e della morte; superiore a quanti ingegni d’eroi, seppero mai, con apparato di peregrina eloquenzia, occupar le greche, o le latine carte. E maggior della maraviglia, non contento de’ circumvicini stupori, per esser consapevole del proprio merito; sforza tutti gl’applausi della fama, a formar voci di voi, che ripercosse da’ più rimoti confini del mondo, formano un’eco gloriosa, che vi dichiara inimitabile, ed immortale. E scrivendo di voi, serenissima principessa, mostrar qual sia l’altezza delle vostre prerogative, che per esser impareggiabili, obbligano il cielo, e la fortuna ad assister alle vostre grandezze; e quanto sia degna impresa del vostro merito ineffabile, che nell’avvicinarmi, con l’armonia della cetra, alla sublimità delle sfere, venga così bel sole, a sommerger i raggi della sua luce, nel mar delle vostre bellezze; e che le stelle, appreso il moto dalla misura de’ vostri concenti, non sappiano sparger sopra l’eminenza di sì canoro ingegno, altri influssi, che di felicità. Ma troppo ardita, o serenissime altezze, sarebbe l’opera della mia penna, se prendesse a formar panegirici, sopra queste qualità immortali, che arrestati i più rapidi voli del tempo, formano un Campidoglio d’eternità, per ricevere i vostri gloriosi trionfi: poiché arricchite di tutte quell’ampiezze di lodi, che possino scaturir giammai, dell’eloquenzia de’ più sublimi ingegni, ricusano la debolezza de quegl’encomi, che con caratteri d’impotenza, mi farebbero conoscer, troppo inerudito Omero, a descriver gl’Achilli, troppo imperito Apelle, a figurar gl’Alessandri.

Tacerò dunque, per non prender, nel valicar l’onde delle vostre lodi, ad annoverar le stille di un oceano. Tacerò, poiché sì come all’eminenza de’ vostri meriti, non si può giunger, che colla maraviglia, così all’umiltà della mia osservanza, non si conviene che un divotissimo silenzio, per non offender con una lode imperfetta, la sublimità di quelle glorie, che non ancora mature, hanno forza d’impoverire il mondo d’encomi. E finalmente tacerò, per non saper dar principio, a quel che (sic: secondo me è cui) non saprei dar fine. E supplicando l’altezze vostre serenissime a dar merito, con un magnanimo aggradimento, a gl’ossequi divoti del mio ingegno, ed a felicitar, con um benigno sguardo, i tributi ossequiosi della mia penna, con umilissima, e profondissima riverenza, e l’uno, e l’altra inchino

Di Dresda li 3 di novembre 1662

di vostre altezze serenissime

umilissimo e divotissimo servitore

Giovanni Andrea Bontempi

A chi legge

Non ti persuadere, o amico lettore, di poter ammirar nell’imperfezion di questo mio parto, i voli d’una penna sublime, poiché lo studio della poesia, sì come quello, che richiede la cognizione delle scienze più gravi, è troppo alto oggetto all’imbecillità del mio basso ingegno; né sentendo in me punto di quel poetico furore, e di quel divino spirito, che vuol Platone, esser tanto necessario a chi desidera d’oltrarsi negl’affari poetici, non ardisco né meno di picchiar all’uscio delle Muse, sapendo di non portar meco, né il merito, né la fortuna da poterne ottener l’ingresso.

Il mio poetare non si stende più oltre, che nel formar qualche soggetto appartenente alla musica, e ciò più per uso de’ miei propri componimenti, che de gl’altrui, più per mancanza de’ poeti, che per professione. E se i sovrani comandi de’ serenissimi padroni, non mi avessero mosso l’ingegno, sarebbe rimasto in questa opportunità, sì come in molt’altre, nella contemplazion de’ suoi soliti silenzi; poiché, dove non può incamminarsi col merito, non è dovere ch’aspiri, né men col desiderio, non che procuri di giunger col volo, mentre incapace dell’ale di Dedalo, s’accerta di dover precipitar con Icaro, nel mar delle proprie debolezze.

La materia di quest’opera, che comprende parte dell’istorie troiane, ed è divisa in cinque atti, il primode’ quali contiene le nozze di Teti, con la contesa delle tre dee, il secondo, il giudicio di Paride, il terzo, la partenza di Paride da Enone, il quarto, l’arrivo di Paride nella corte di Elena, l’innamoramento e la rapina, il quinto l’ingresso di Elena, nella corte di Priamo, con Paride; quantunque, in diverse maniere, sia stata tante, e tante volte rappresentata su le scene, non ti faccia maraviglia, se per fare acquisto di nuovi splendori, dalla presenza di tanta luce, e fra le pompe ammirabili di sì famosi spettacoli, sia nata anche dalle tenebre del mio ingegno: poiché aggirandosi tutti i miei pensieri, nella sola soddisfazione de’ serenissimi padroni, ho impresso l’orme della mia devozione in que’ sentieri, che mi furon prescritti dall’osservanza de’ loro comandi, per contribuire con gl’ossequi della penna, i debiti del cuore.

Alcuni lisci poetici, (se pur tali sono) da’ quali, con lunga serie di versi, si cagiona la prolissità de’ recitativi, che mi costituisce parziale, più della poesia, che della musica, son nati e dalla brevità della tessitura, per la disunione degl’atti, e perché, avendo dovuta esser tradotta in lingua tedesca, per intendimento di quei, che non hanno cognizione della favella italiana, è da credere, che la lettura abbia da essere il principale oggetto: massimamente dove simili componimenti, non hanno fatto ancora spettacolo di sé stessi, fra i luminosi splendori del teatro. Onde ne viene in conseguenza, che quest’opera, non avrà tessiture artificiose, accidenti improvvisi, varietà di metri, frequenza d’invenzioni, brevità di recitativi, spessezza di canzonette, inganni, viluppi, discioglimenti, sottigliezze, capricci, motti, allegorie, metafore, sentenze, traslati, e finalmente tutti quegli abbellimenti, che debbono avere i drammi musicali, composti per allettare ed adulare il genio del secolo; non avrà ne meno spettatori nauseati, come altrove, dalla frequenza di tante, e tante opere che s’ascoltino.

Ma rivolgendo nella mente la materia, e la forma di quest’opera, differente da quante mai n’abbia, o ascoltate, o lette, o praticate, sotto il cielo de’ più famosi teatri d’Italia: ed impiegando tutta la forza del mio debole intelletto, per trovar qualche differenza, o generica, o specifica, che la riduca sotto un nome, non dissentaneo dalla qualità che contiene: temo, non abbia la mia penna partorito il mostro d’Orazio, poiché, considerandola, dividendola, sottalternandola a parte, a parte, non so ridurla né a genere, né a specie alcuna.

È divisa in cinque atti: ma il primo non comincia, né la materia, né l’argomento, il secondo, non riduce le cose in atto, il terzo, non porta gl’impedimenti, il quarto, non mostra la via di risolvere, il quinto, non risolve artificiosamente.

Non v’ha prologo, che faccia la solita orazione a gli spettatori. Non v’ha protasi, che narri la somma delle cose. Non v’ha epitasi, che cominci a confonder la tessitura. Non v’ha catastasi, che dimostri il colmo più confuso di quella. Né v’ha catastrofe, che finalmente la riduca in tranquillità non aspettata.

Non è commedia; poiché la materia, che contiene, non è tratta da azioni civili, e private. Non è tragedia; poiché non esprime, né conclude casi atroci, e miserabili. Non è tragicommedia; poiché non partecipa, né della commedia, né della tragedia. Dovrebbe esser dramma; ma la qualità del soggetto, e della tessitura, non ammette ragionevolmente l’imposizion di questo nome.

Sarei per nominarla erotopegnio musicale (ερωτοπαίγνιον musicum; quod est ludus de Amore, ad musicam pertinens) ma per esser nome inusitato, quantunque fondato su la ragione; non so se sia (lettore) per soddisfarti.

Se ti par convenevole; concorro anch’io a riconoscerla, benché fuori d’usanza, con questo nome. Se non ti pare; già che non è, né dramma, né tragicommedia, né tragedia, né commedia: eccoti dunque l’argomento, il quale, mostrandoti gl’oggetti della sua quiddità, ti porgerà occasione d’attribuirle, e quel titolo, e quel nome, che più ti parrà proporzionato. Ed io, già che la capacità del mio debole ingegno, non è bastevole ad esprimer l’essenza de’ suoi propri parti, nascondendo i difetti della mia penna, sotto l’eloquenza del tuo giudizio, mi chiamerò contento, d’aderire alla tua opinione, e di sottoscrivermi alla tua sentenza. Vivi lieto.

Atto primo

Scena prima

Giardino d’Esperia.

Esce la Discordia dall’Inferno, entra nel giardino, si lamenta di non esser chiamata alle nozze di Teti, risolve di vendicarsene, rapisce il pomo d’oro, e poi volando si parte.

Discordia.

Qual già mai dentro al seno,

di sdegno, e di veleno,

tormentoso flagello il cor mi spezza!

Io, che gl’imperi a debellar avvezza,

sovra scettri, e corone,

trionfante passeggio,

vilipesa, e schernita alfin mi veggio.

Già che Teti incostante,

tutta (o forza d’amor!) d’amor s’accende,

et or che fatta di nemica, amante,

fra dolci amplessi a ben amare apprende:

col suo vago Peleo colma d’ardore,

in nodo marital la stringe Amore.

Et oggi appunto è il giorno,

che con mio grave, e doloroso affanno,

colà di Pelio in sulle cime ombrose,

a celebrare andranno,

i bramati imenei,

del ciel, del mare, e della terra, i dèi.

Io sola resto (o crude stelle!) io sola,

con sentenza severa,

esclusa fuor della divina schiera.

Il ciel, la terra, e ‘l mare,

par che ‘l poter dell’opre mie paventi,

e pur non sempre appare,

ch’a suscitare i mali,

abbia i pensieri intenti.

Quante volte si vede,

sorger dagl’odii ancor, benché mortali,

vero amor, vera fede?

E acciò prodotta sia,

per iterata via,

la generazion, son pur ogn’ora,

discordi i cieli, e gl’elementi ancora!

Ma che tardo infelice,

a vendicar tutti gl’oltraggi miei?

La Discordia son io, tutto mi lice.

De’ perversi imenei,

già corre il giorno, e già vicina è l’ora,

no no, non più dimora,

che s’io sanar presumo,

dell’ingiuria il dolor, col mio lamento,

zappo l’aria, aro il mar, semino al vento.

A che dunque s’aspetta?

Vendetta omai, vendetta!

Questo, a cui do di piglio,

aureo pomo, e vermiglio,

che di scrittura omai

Per vedere il libretto completo diventa parte di "Opera Libretto Club".

È gratuito, basta che ti registri qui sotto (nel form dopo quello per gli utenti iscritti).

Se sei già iscritto, effettua il log in.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.